मैं एक स्ट्रक्चरल इन्जीनियर (structural engineer – संरचना अभियंता) हूँ। मेरा विशेष ज्ञान और अनुभव इस्पात के बने हुए औद्योगिक संरचनाओं के अभिकल्पन के क्षेत्र में (Design of steel structures in Industrial buildings ) है।

मैने 26 साल तक एक सरकारी संस्थान में काम किया। फिर ढाई साल एक प्राइवेट कंपनी में महाप्रबन्धक (General Manager) की पोस्ट पर काम करने के बाद 2004 अप्रैल में, 55 साल की उम्र में हमने नौकरी छोड़कर अपना खुद का एक छोटा सा KPO (Knowledge process outsourcing) का व्यवसाय आरंभ किया था।

उस व्यवसाय में ९० प्रतिशत पूँजी लगाई थी अमरीका में बसे मेरे एक मित्र ने जो भारतीय था लेकिन अब अमरीका में बसकर अमरीकी नागरिक बन गया है। उनको मुझपर पूरा भरोसा था। मेरे लिए वही वेंचर केपिटलिस्ट (Venture Capitalist) थे। मैंने कोई खास रिस्क नहीं ली थी इस व्यवसाय में आने में। वैसे भी तीन साल में मुझे रिटायर होना था। मैंने सोचा यदि, कैरीयर की अंत से पहले कुछ करना/ कमाना है, तो यही मौका है। ऑउटसोर्सिंग के लिए यह बूम का समय था। मैने सोचा कि बहती गंगा में यदि हाथ धोना है, तो इससे बढ़िया अवसर कभी नहीं मिलेगा।

हमारा नया व्यवसाय था अमरीकी फेब्रिकेटर्स के लिए अमरीकी वास्तुविद/इन्जीनियर्स के डिजाइन/ड्रॉइंग्स पर आधारित, विस्तृत ढ़ांचागत ड्राइंग (Detailed fabrication drawings) तैयार करना। साथ में हम, Bill of materials, bolt list, CNC files (computer numerically controlled files), 3D models वगैरह भी supply करते थे।

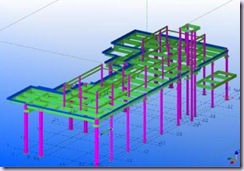

एक औद्योगिक स्टील अभिकल्पना

हमने कई लाख रुपये लाइसेंस युक्त सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीदने में लगा दिए थे। इसके अलावा केवल पाँच लाख का खर्च करने से, अपने घर में ही मैने अपना कार्यालय खोल दिया। शुरू में १७ ईंजिनियर/डिप्लोमा वाले काम पर लगा दिए थे। काम सीखने के बाद एक एक करके यह लोग छोड़कर जाते थे। उनके बदले में हम नये लोगों की भर्ती करते रहते थे। अब दस लोग बचे हैं। मेरे अमरीकी पार्टनर का जिम्मा था काम ढूँढना, मुझ तक पहुँचाना, ग्राहक के साथ संपर्क रखना, और पेमेण्ट उगाहना/प्राप्त करना। मेरा जिम्मा था कर्मियों का रिक्रूटमेण्ट, ट्रेनिंग, उत्पादन और उत्पाद सुपुर्दगी। आमदनी हम आपस में बाँटते थे (कर्ज के किस्तों को समायोजित करने के बाद)।

श्री गोपालकृष्ण विश्वनाथ अपनी टीम के साथ

हमारी सफ़लता इसी में थी कि अमरीका में यही ड्राइंग बनाने में उन लोगों के लिए खर्च चार या पाँच गुना होता। हम यही काम यदि देशी फेब्रिकेटर्स के लिए करते तो दाम एक चौथाई ही मिलता। यदि हम दुगुना भी माँगते तब भी अमरीका वालों के लिए आधे दाम पर हमारी सेवाएं उपलब्ध होती। यही विन-विन सिचयुयेशन (Win-Win situation) है – आउटसोर्सिंग धंधे की सफ़लता का राज़। इस व्यवसाय में हमारा आउटपुट ऐसा था जो हम आसानी से, बिना पैसे खर्च किए, इंटरनेट के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचा सकते थे। जब मैं सरकारी संस्थान में काम करता था तो कागज़ के फ़ाइलों को एक विभाग से, उसी इमारत में स्थित किसी दूसरे विभाग तक पहुंचाने में कभी कभी एक दिन भी लग सकता था! वह पूर्णत चपरासी की कृपा पर निर्भर होता! यहाँ हम एक फ़ईल केवल पाँच मिनट में हज़ारों मील दूर पहुँचाते थे।

समय भी अनुकूल था। जब वे (अमरीकी) सोते थे, हम यहाँ काम जारी रखते थे। हम जब सोते थे, उनका काम भी जारी रहता था। प्रोजेक्ट का काम कभी रुकता नहीं था। सुबह और शाम को हमारा संपर्क का समय रहता था (Skype/MSN Messenger/Yahoo Messenger के जरिये)। अंग्रेज़ी भाषा में हमारी दक्षता से वे काफ़ी प्रभावित होते थे।

यह व्यवसाय, बिना कोई रुकावट पाँच साल चला। इन पाँच सालों में हमने अमरीकी मित्र की पूँजी की वसूली भी की। हम कर्ज से मुक्त हुए। अच्छी कमाई भी हुई। औसत तौर पर, नेट आमदनी सरकारी तनख्वाह से तीन गुना ज्यादा थी और इस बीच हम बेंगळूरु में एक अपार्टमेण्ट भी खरीदने में कामयाब हुए, (मेरी Reva Car सो अलग!)। इन पाँच सालों में कम से कम ३० नए इंजिनियरों का हमारे कार्यालय में प्रशिक्षण भी हुआ। उन लोगों का वेतन दुगुना हुआ। और कई लोग हमसे विदा होकर अन्य बड़े कंपनियों में इससे भी अच्छी नौकरी पाने में सफ़ल हुए।

अचानक यह मन्दी का दौर चलने लगा। पिछले साल से ही हमने इसका प्रभाव महसूस किया था पर शुरू में हम अधिक चिंतित नहीं हुए थे। हमने सोचा -

“हर व्यवसाय में उतार चढ़ाव तो होता ही है। बस कुछ महीने कमर कसकर जीना सीखो। खर्च कम करो। नए निवेश पर रोक लगा दो। कर्माचारियों की सालाना वेतन वृद्धि स्थगित कर दो। अब नुकसान तो नहीं होगा। कर्ज की वसूली तो हो गई है। बस जब तक आमदनी खर्च से कम नहीं हो जाता, हम यूँ ही व्यवसाय चलाते रहेंगे। दिन अवश्य बदलेंगे और अब, जब कर्ज से मुक्त हो गए हैं तो आगे चलकर खूब मुनाफ़ा होगा।”

पर तकदीर ने हमारा साथ नहीं दिया। हालत बिगड़ती गई। नए प्रोजेक्ट आने बन्द हो गए या स्थगित होने लगे। अपने फेब्रिकेटर से पूछने पर मालूम हुआ के वह भी उतना ही परेशान है। वह जनरल कॉण्ट्रेक्टर (General Contractor – GC) को दोष देने लगा जिसने पेमेण्ट रोक रखा था। GC ने ग्राहक की तरफ़ इशारा किया। ग्राहक ने बैंको को दोष दिया जहाँ से पैसा आना था।

कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट आने लगे हमारे पास पर आमदनी घटती गई।

सन २००८ के अंत तक पानी चढ़कर नाक तक पहुँच गया और हमारा निर्णय लेने का समय आ गया। या तो डूब मरो, या अपने आप को किसी तरह बचा लो। चाहे आगे आमदनी न हो पर कम से कम घाटे से अपने आप को बचा लो। अपना घर गिरवी रखकर शायद एक और साल काम चला सकता था पर इस उम्र में इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए हम तैयार नहीं थे। क्या पता एक साल बाद घर भी बह जाए।

सही समय पर मुझे अपने आपको बचाने का अवसर मिल गया। मेरा तो धन्धा छोटे पैमाने पर चल रहा था। मुझे लोग छोटा पर अच्छा बन्दा (small but good fry) मानते थे। इस धन्धे में मेरा अच्छा नाम भी था। इसी धन्धे में चेन्नै में स्थित एक और कंपनी है जिसके सौ से भी ज्यादा कर्मचारी हैं और जिनका टर्नओवर मेरे से १५ गुना ज्यादा है। मेरी कंपनी खरीदने के लिए यह लोग राजी हो गए। मन्दी और हालात से परेशान होकर मुझे अपनी कंपनी की हिस्सेदारी (shares) को मूल्य पर (at par) बेचना पड़ा। मेरे कर्मचारियों की भलाई इसी में थी। और मैं दुखी नहीं हूँ।

आज, दिनचर्या पहले जैसी ही चल रही है। कंपनी को मैं ही चला रहा हूँ लेकिन अब मुझे तनख्वाह मिलती है। आगे जो होगा वह अब मेरी चिंता नहीं। यदि मन्दी से बचकर हम भविष्य में उन्नति करते हैं तो मुनाफ़ा मेरा नहीं होगा। यदि हालत और बिगड़ जाती है तो नुकसान भी मेरा नहीं। बस रिटायर होकर, ज्ञानजी के ब्लॉग पर जाकर शरण लेंगे और खूब टिप्पणी करेंगे!

--- गोपालकृष्ण विश्वनाथ, बेंगळूरु।

महेन की पिछली पोस्ट पर टिप्पणी:

मंदी की चर्चा ब्लॉगजगत में न देखकर मुझे भी थोडी हैरानी हुई मगर मुझे लगा शायद अपने गायब रहने की वजह से मुझे पता नहीं चला होगा। मगर मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों को मंदी की चपेट लगी है, या जो इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों की उपस्थिति हिंदी ब्लॉगजगत में ज्यादा है। जो हैं, मेरी तरह, उनकी सिट्टी-पिट्टी मेरी ही तरह गुम है और ब्लॉगजगत से गायब रहेने का सबब भी यही मंदी है। हो सकता है मेरा मत गलत हो।

मंदी की चर्चा ब्लॉगजगत में न देखकर मुझे भी थोडी हैरानी हुई मगर मुझे लगा शायद अपने गायब रहने की वजह से मुझे पता नहीं चला होगा। मगर मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों को मंदी की चपेट लगी है, या जो इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों की उपस्थिति हिंदी ब्लॉगजगत में ज्यादा है। जो हैं, मेरी तरह, उनकी सिट्टी-पिट्टी मेरी ही तरह गुम है और ब्लॉगजगत से गायब रहेने का सबब भी यही मंदी है। हो सकता है मेरा मत गलत हो।

मेरी पत्नी जी का झोला।

मेरी पत्नी जी का झोला।